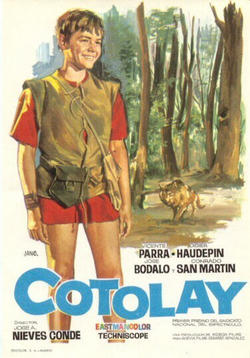

Cotolay

A principios del siglo XIII, el mundo peregrina en dirección a Santiago, como centro de la fe universal. Sus caminos están poblados de personajes ofrecidos al Apóstol. Príncipes de los más lejanos países, nobles que piden ayuda en su lucha contra los infieles, sencillos labradores, artesanos y frailes que caminan lento, enflaquecidos de cara y de cuerpo, con la huella de la vigilia y el ayuno en los rostros. Van a ganar el jubileo. Estos hombres llevan un objetivo común: orar delante de la tumba del Hijo del Trono. Tres de los frailes oran delante del Santo Apóstol, arrodillados, pero con la luz de la ansiedad en sus ojos hundidos. El camino no fue fácil. Ante la tumba de Santiago, reciben la primera revelación Divina.

La Orden Franciscana es pequeña y muy pobre, tanto que ni tiene donde albergar a sus frailes. Para la labor de cristianizar el mundo, sólo cuenta con el amor al prójimo, la caridad y la pobreza propia. Pero esto no impide que funden su primer convento en tierras gallegas, cerca de la protección del Apóstol y de su luz. Francisco de Asís –santo de ternuras infinitas-, Juan de Florencia y Bernardo de Quintanar acometen la empresa. Los mueve la devoción al Santo Apóstol y la fe en Dios y ponen en marcha los escasos medios de los que disponen para tan gigantesca empresa. Los tres y el niño Cotolay, amigo de los leñadores de la comarca, ágil, inteligente, casi un diablillo, pero con un enorme corazón. Hacer el bien es su obsesión. Cotolay colabora en la construcción del convento de los frailes y, especialmente, con su amigo Francisco, que para despertar más admiración en el chico y en sus seguidores, logró que el lobo Dimo, el gran terror de la comarca, se convierta en el más fiel amigo de los leñadores.